Abschätzung

der (Brutto-) Einnahmeneffekte

öffentlicher

Haushalte

und der

Sozialversicherungsträger

bei einem Ausbau

von Kindertageseinrichtungen

Gutachten des

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

im Auftrag des

Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Wesentliche

Ergebnisse des Gutachtens

1. Mögliche

Steuer- und Sozialversicherungsmehreinnahmen

über die

Realisierung der

Erwerbswünsche S.3

2. Mögliche

Einsparungen in der Sozialhilfe über

die

Erwerbstätigkeit allein erziehender

Mütter S.6

3.

Kinderbetreuung schafft Arbeitsplätze -

Mögliche

Steuer-

und Sozialversicherungsmehreinnahmen über

zusätzliches Personal i. den

Betreuungseinrichtungen S.7

Berlin 2002

Das Gutachten wurde

erstellt durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW

Berlin)

Dry. C. Katharina

Spieß

Dry. Jürgen Schupp

Markus Grappa, MA.

Dry.

Joh. P. Haisken-De New Heike Jakobeit

Prüf. Dry. Gert G.

Wagner

Wesentliche

Ergebnisse des Gutachtens

Datengrundlage für

die Berechnungen zusätzlicher Steuer- und

Sozialversicherungsmehreinnahmen durch einen Ausbau der Kinderbetreuung

sind Stichproben des Sozia ökonomischen Panels (SOEP) für das Jahr 2000.

Diese Daten

enthalten Informationen über Haushaltszusammensetzungen, Erwerbs- und.

Familienbiographien, den Erwerbswunsch von Müttern, Erwerbsbeteiligung

und berufliche Mobilität. Basis für die Abschätzungen sind die

Informationen über Mütter, die nicht erwerbstätig sind, aber einen

Erwerbswunsch äußern.

Die Untersuchung

unterscheidet hier zwischen arbeitslos gemeldeten Müttern und Müttern

der so genannten Stillen Reserve". Diese wiederum teilt sich in

Personen auf, die sofort oder innerhalb des nächsten Jahres wieder

erwerbstätig sein möchten (Stille Reserve 1) und jene, die einen

Wiedereinstieg innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre planen (Stille

Reserve II).

1. Mögliche Steuer-

und Sozialversicherungsmehreinnahmen über die

Realisierung von

Erwerbswünschen

Auf dieser Grundlage

wurde für alle arbeitslosen Mütter und Mütter der Stillen Reserve ein

potentielles Bruttojahreseinkommen geschätzt, das die Wünsche nach Voll-

und Teilzeit, Ausbildung, Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit

berücksichtigte. Die Ergebnisse erfassen die Steuermehreinnahmen sowie

die Beitrags-Mehreinnahmen für die Sozialversicherungsträger auf der

Basis der geschätzten Löhne. Es wurden die gültigen Beitragssätze der

Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung im Jahr 2000

unterstellt.

Die Untersuchung

legt bei der Abschätzung zusätzlicher Einnahmen verschiedene Varianten

zugrunde, von denen die folgenden beiden näher vorgestellt werden.

Grundsätzlich wurden nur die Personen einbezogen, die tatsächlich eine

Rückkehr in den Beruf wünschen.

-

Es werden die

zusätzlichen Einkommensteuereinnahmen und die erhöhten

Beitragseinnahmen der Sozialversicherungsträger für alle in

Westdeutschland arbeitslos gemeldeten Mütter und Mütter in der Stillen

Reserve 1 und II mit Kindern zwischen 'zwei und zwölf berechnet, deren

Kind nicht ganztägig betreut wird.

-

Alternativ erfolgt

eine Konzentration auf die akademisch ausgebildeten 'Frauen dieser

Gruppe.

Ergebnisse bei einer

Erwerbstätigkeit der Mütter mit

nicht ganztägig

betreutem Kind

Das Abstellen dieser

Variante auf die arbeitslosen Mütter und Mütter der Stillen Reserve mit

nicht ganztägig betreutem Kind erfolgt beispielhaft, um die Auswirkungen

zu veranschaulichen, die bestenfalls erreichbar sein werden, wenn diese

Gruppe arbeitswilliger Frauen eine Anstellung erhalten könnte. Auf eine

Unterscheidung nach einzelnen Berufsgruppen soll bewusst verzichtet

werden.

Da die

Erwerbswilligkeit von Müttern nach wie vor stark vom After ihres

jüngsten Kindes abhängt, wurde zur Abschätzung potentieller

Einnahmeeffekte typisierend eine Untergrenze für das jüngste Kind, von

zwei Jahren und eine Obergrenze zwölf Jahren angenommen.

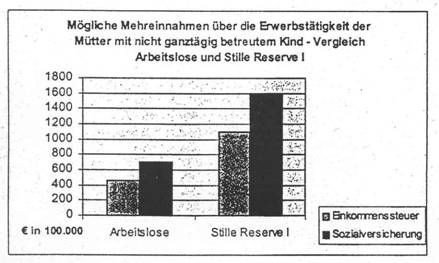

Die potentiellen

Mehreinnahmen belaufen sich bei einer Erwerbstätigkeit der arbeitslosen

Mütter (121.000)1, deren jüngstes Kind noch keine

Ganztagsbetreuung in einer Kinder-tageseinrichtung nutzt, für die

öffentliche Hand auf knapp 470 Millionen , für die

Sozial-versicherungsträger auf bis zu 700 Millionen .

Die analoge Gruppe

der Mütter in der Stille Reserve l (273.000) würde zusätzliche

Steuereinnahmen von bis zu 1,1 Milliarden und zusätzliche

Beitragseinnahmen von bis zu 1,6 Milliarden erwirtschaften, sofern

alle erwerbstätig würden.

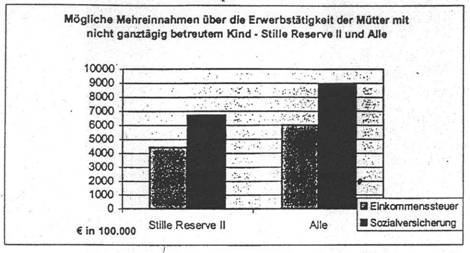

Eine

Erwerbstätigkeit aller Mütter in der Stillen Reserve II

(1.235.000) könnte knapp 4,4 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen

und bis zu 6,7 Milliarden zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge pro

Jahr einbringen.

Bei einer

Erwerbstätigkeit aller drei Gruppen (1,6 Millionen) beliefen sich die

zusätzlichen Steuermehreinnahmen der öffentlichen Haushalten auf bis zu

6 Milliarden , während die Sozialversicherungsträger mit Mehreinnahmen

von bis zu 8,9 Milliarden im Jahr rechnen könnten. Es geht insgesamt

also um einen Betrag von knapp 15 Milliarden E im Jahr. Um diese

Variante zu realisieren, müssten alle zur Zeit nichterwerbstätigen

Mütter mit Kindern ohne ganztägige Betreuung erwerbstätig werden.

_________________________________________________________________

1

Die Zahl der (westdeutschen) arbeitslosen Frauen erweist sich u.a.

deshalb als erstaunlich niedrig, weil Mütter während der Elternzeit

nicht arbeitslos gemeldet sind.

Ergebnisse bei einer

Erwerbstätigkeit der Akademikerinnen mit nicht ganztägig betreutem Kind

Vor allem für die

Akademikerinnen sind angesichts eines Fachkräftemangels die Chancen gut,

ihre Erwerbswünsche zu realisieren. Die potentiellen Mehreinnahmen

belaufen sich bei einer Erwerbstätigkeit der arbeitslosen

Akademikerinnen (19.000), deren jüngstes Kind noch keine

Ganztagsbetreuung in einer Kindertageseinrichtung nutzt, für die

öffentlichen Hand auf rd.. 160 Millionen , für die

Sozialversicherungsträger auf rd. 200 Millionen .

Die analoge Gruppe

der Akademikerinnen in der Stille Reserve I (40.000) würde

zusätzliche Steuereinnahmen von rd. 350 Millionen und zusätzliche

Beitragseinnahmen von rd. 420 Millionen erwirtschaften, sofern alle

erwerbstätig würden.

Eine

Erwerbstätigkeit aller Akademikerinnen in der Stillen Reserve II

(89.000) könnte rd. 630 Mio. zusätzliche Steuereinnahmen und rd. 770

Millionen zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge pro Jahr einbringen.

Bei einer

Erwerbstätigkeit aller drei Gruppen (148.000) beliefen sich die

zusätzlichen Steuermehreinnahmen der öffentlichen Haushalten auf rd. 1,1

Milliarden , während die Sozialversicherungsträger mit Mehreinnahmen

von rd. 1,4 Milliarden im Jahr rechnen könnten. Es geht insgesamt also

um einen Betrag von 2,5 Milliarden im Jahr, wenn alle zur Zeit nicht

erwerbstätigen Akademikerinnen mit Kindern ohne ganztägige Betreuung

erwerbstätig werden.

2. Mögliche

Einsparungen In der Sozialhilfe über die Erwerbstätigkeit allein

erziehender Mütter

Die Berechnungen

möglicher Einsparungen über die Erwerbstätigkeit Sozialhilfe beziehender

Mütter basiert auf Stichproben der Sozialhilfeempfängerstatistik des

Jahres 1997. In das Gutachten wurden nur die allein erziehenden Mütter

mit Kindern unter 13 aufgenommen. Es ist bekannt, dass gerade allein

erziehende Mütter große Anstrengungen unternehmen, um aus dem

Sozialhilfebezug herauszukommen.

Werden ihnen

geeignete Betreuungsmöglichkeiten angeboten, ist in hohem Maße mit der

Aufnahme einer Berufstätigkeit zu rechnen.

1997 bezogen in

Westdeutschland insgesamt 244.000 allein erziehende Mütter mit Kindern

unter 13 Jahren Sozialhilfe. Unterschieden nach dem After des jüngsten

Kindes hatten 53 der Mütter Kinder im Schulalter, 32 % Kinder im

Kindergartenalter und 15 % Kinder im Alter von unter 3 Jahren.

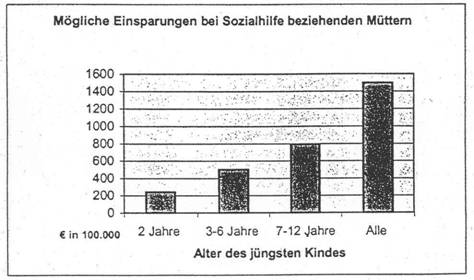

Die Ausgaben für

diese Mütter wurden nach der Anzahl der Kinder und nach deren Alter

aufgeschlüsselt. Das Einsparpotential liegt für den Fall der

Erwerbstätigkeit der Mütter insgesamt bei rd. 1,5 Milliarden . Dabei

entfielen auf die Gruppe der Mütter mit Kindern im Krippenalter

annähernd 240 Millionen , für die mit Kindern im Kindergartenalter

annähernd 500 Millionen und für die mit einem jüngsten Kind im

Hortalter bis zu 790 Millionen im Jahr.

Geht man davon aus,

dass Mütter mit einem Schulabschluss eher eine Erwerbstätigkeit finden

werden, würden sich für die öffentlichen Haushalte im Bereich der

Sozialhilfe rd. 580 Millionen an Einsparungsmöglichkeiten ergeben.

Unterschieden nach dem Alter des jüngsten Kindes bedeutet dies: Der

Ausbau des Krippenbereichs brächte rd. 170 Millionen , der Ausbau des

Kindergartenbereichs rd. 310 Millionen und der Ausbau des Hortbereichs

annähernd 100 Millionen an Einsparungen.

Schließlich

berechnet das Gutachten mögliche Einsparungen im Bereich der Sozialhilfe

für die Mütter, die ihre Nichterwerbstätigkeit mit häuslicher Bindung"

begründen und infolge des Kita-Ausbaus dem Arbeitsmarkt zur Verfügung

stünden.

Wenn diese Mütter

mit Kleinstkindern einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wären, hätten

sich Einsparungen in Höhe von rd. 130 Millionen ergeben. Bei Müttern

mit Kindern im Kindergartenalter wäre ein Betrag in Höhe von rd. 290

Millionen möglich gewesen. Bei Müttern mit Hortkindern hätten

Einsparungen in der Höhe von 370 Millionen erzielt werden können. In

der Summe beliefen sich die Einsparungen der öffentlichen Haushalte im

Bereich der Sozialhilfe durch den Ausbau von Kindertageseinrichtungen

bei einer gleichzeitigen Erwerbstätigkeit der Mütter auf 790 Millionen

.

3. Kinderbetreuung

schafft Arbeitsplätze - Mögliche Steuer- und

Sozialversicherungsmehreinnahmen über zusätzliches Personal in den

Betreuungseinrichtungen

Eine quantitativ

ausreichende und qualitativ gute Kinderbetreuung in Deutschland schafft

Arbeitsplätze. Die Untersuchung des DIW hat deshalb mögliche Einnahmen

über den Ausbau des Personals in westdeutschen Kindertageseinrichtungen

abgeschätzt. Anhand der SOEP-Daten konnten für alle arbeitslosen Mütter

und die Mütter der Stillen Reserve die Anzahl ihrer Kinder errechnet

werden, die einen Betreuungsbedarf hätten, sofern die Mutter

erwerbstätig wären. Wiederum wurde nach drei Altersgruppen der Kinder

unterschieden. Der tatsächliche Bedarf an Vollzeitkräften in Krippen,

Kindergarten und Horten wurde anhand eines Betreuungsschlüssels, der die

durchschnittliche Zahl der verfügbaren Plätze je Vollzeitstelle regelt,

berechnet. Im Hortbereich orientiert sich die Berechnung an

durchschnittlichen Personalstandards.

Zusätzlich geht die

Berechnung von der Annahme aus, dass die Mütter ihre Kinder in

Kindertagesstätten betreuen lassen und keine anderen Betreuungsformen

wie Tagesmütter wählen. Zweitens setzt sie voraus, dass auf dem

Arbeitsmarkt ausreichend Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich

zur Verfügung stehen.

Nach 'einer

Berechnung der Kinder erwerbswilliger Mütter ohne ganztägige Betreuung

konnte die Anzahl der benötigten Fachkräfte ermittelt werden.

Demzufolge gibt es

für die Kinder der arbeitslos gemeldeten Mütter einen Bedarf bis zu

13.089 Fachkräften, für die Kinder der Mütter in der Stillen Reserve 1

einen Bedarf bis zu 55.775 Fachkräften und für die Kinder der Mütter in

der Stillen Reserve Il einen Bedarf bis zu 360.776 Fachkräften.

In der Summe sind dies bis zu 429.640 Fachkräfte, die für einen

bedarfsgerechten Ausbau der Krippen, Kindergärten und Horte benötigt

würden.

Würden die Kinder der vormals arbeitslosen Mütter in einer

Kindertagesstätte betreut, ergäben sich mit der Einstellung dieser

zusätzlichen Fachkräfte rd. 39 Millionen E an möglichen

Steuermehreinnahmen. Die Fachkräfte, die zur Betreuung der Kinder von

Müttern der Stillen Reserve 1 eingestellt würden, erwirtschafteten rd. 127

Millionen , im Bereich der Stillen Reserve II wären dies rd. 1,1

Milliarden . Insgesamt beträgt das Potential an möglichen

Steuermehreinnahmen rd. 1,2 Milliarden .

Dementsprechend sehen die zusätzlichen Beitragseinnahmen der

Sozialversicherungsträger folgendermaßen aus. Für den Fall der

Erwerbstätigkeit de( arbeitslosen Mütter beliefen sich die

Beitragseinnahmen der zusätzlich eingestellten Fachkräfte auf rd. 130

Millionen , bei der Stillen Reserve I auf rd. 570 Millionen , bei

der Stillen Reserve II auf rd. 3,7 Milliarden . Insgesamt ergäben dies

rd. 4,4 Milliarden zusätzliche Beitragseinnahmen der

Sozialversicherungs-träger.

Insgesamt bewegen sich die möglichen Mehreinnahmen durch den Ausbau der

Kindertageseinrichtungen sowohl im Bereich der Einkommensteuer als auch im

Bereich der Sozialversicherung in Milliardenhöhe.

Die Wirkungen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung sind stark von der

Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes abhängig. Das Gutachten erlaubt es,

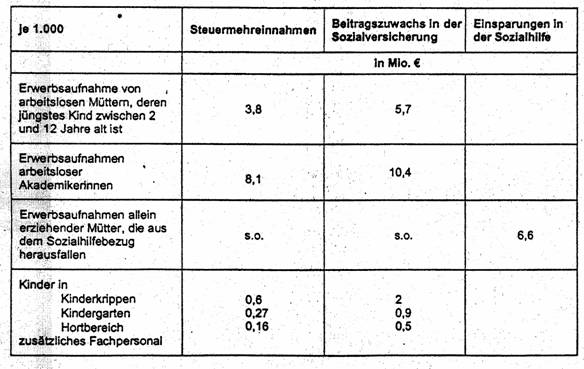

Wirkungen alternativer Annahmen je 1.000 Personen aufzuzeigen: